Diese Aktion war völlig spontan. Sie erfolgte bei einem Gerichtsverfahren, das schließlich das erste sein sollte, bei dem § 220 StGB, das Verbot der Werbung für gleichgeschlechtliche Unzucht und im Prinzip seit seiner Einführung 1971 totes Recht, exekutiert wurde. Die Vorgeschichte (ausführlich geschildert in den LN 2/1990, S. 15 ff) sei hier nur kurz zusammengefasst:

Am 18. September 1990 fand dann die zweite Hauptverhandlung statt, die Richterin gab dem Antrag der Staatsanwaltschaft in allen inkriminierten Punkten vollinhaltlich statt (vgl. LN 4/1990, S. 19). Die Bestürzung über dieses anachronistische, die Meinungsfreiheit mit Füßen tretende Urteil war international noch viel größer als hierzulande innerhalb und außerhalb der Bewegung. Aus ganz Europa erreichte das Justizministerium eine Flut von Protestbriefen und Unterschriftenlisten gegen das Urteil und § 220 (vgl. LN 1/1991, S. 17). Die HOSI Wien legte selbstverständlich Beschwerde gegen das Urteil ein.

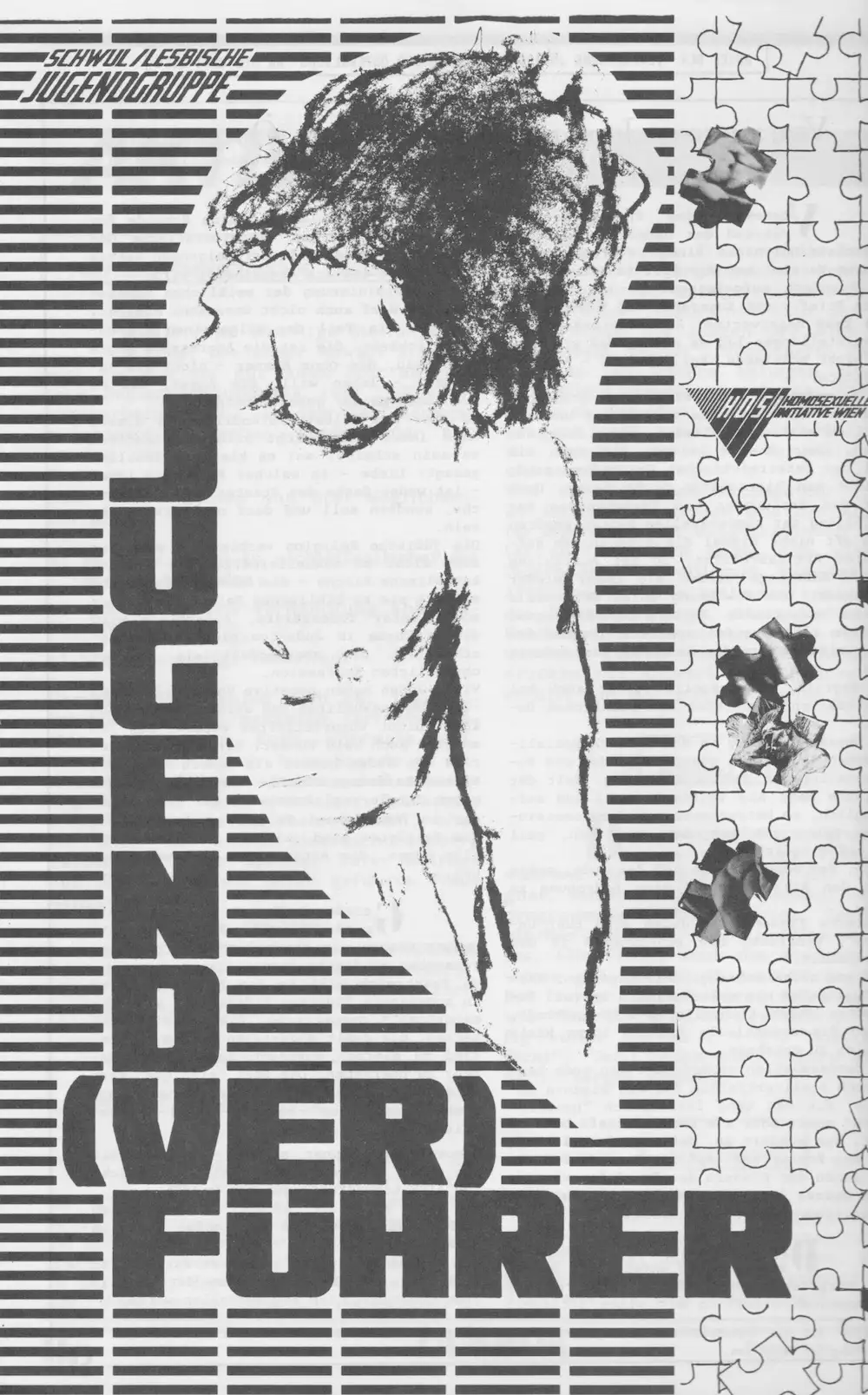

Das Rechtsmittel war jedoch nur teilweise erfolgreich. Der befasste Dreiersenat am Oberlandesgericht Wien hob am 29. April 1991 das erstinstanzliche Urteil nur in vier Punkten auf, bestätigte es allerdings hinsichtlich der drei anderen inkriminierten Textstellen. Die Einziehung der Publikationen betraf daher „nur mehr“ zwei Ausgaben des TABU sowie die 2. Auflage des Jugend(ver)führers. Es war dies das erste Mal in der Geschichte, dass § 220 StGB im Sinne einer Verurteilung zur Anwendung kam (vgl. ausführlichen Bericht in den LN 3/1991, S. 14 ff). Über die Berufungsverhandlung berichtete sogar die tageszeitung (taz) in Berlin zweimal, und zwar am 29. April und am 3. Mai 1991.

Was die Anzeige gegen mich wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt betrifft, wurde ich im gegen mich angestrengten Prozess später freigesprochen. Im April 1990 war mir die diesbezügliche Anklage ins Haus geflattert. Die erste am 13. Juni 1990 anberaumte Verhandlung musste indes vertagt werden, weil keine/r der drei geladenen ZeugInnen erschienen war – weder Doris Trieb, die Richterin, der ich die Akten vom Tisch gefegt hatte und die behauptete, gesehen zu haben, wie ich den Justizwachebeamten gestoßen hätte, noch der angeblich von mir gestoßene Beamte noch sein Kollege (vgl. LN 3/1990, S. 22).

Am 3. Oktober 1990 wurde das Verfahren fortgesetzt (vgl. LN 4/1990, S. 20): Trieb behauptete mit dem Brustton der Überzeugung, ich hätte heftigen Widerstand gegen meine Abführung aus dem Verhandlungssaal geleistet und wie wild um mich geschlagen. Jener Beamte, der mich als erster packte, bestätigte diese Aussagen nicht, sondern, dass ich mich gegen das Hinausführen nicht aktiv gewehrt hätte. Erst bei der Türe habe er einen Stoß erhalten. Da sich in den Aussagen noch andere Widersprüche ergaben, blieb dem Richter nichts anderes übrig, als mich freizusprechen. Er hatte dann in seiner Urteilsbegründung noch Mühe, die Aussagen von Richterin Trieb zu relativieren, um den offensichtlichen Verdacht auf falsche Zeugenaussage zu zerstreuen.

Es dürfte nicht oft passieren, dass derartige Fälle so ausgehen, kennt man doch die Praxis der Gerichte, etwa Prügelpolizisten eher Glauben zu schenken als verprügelten DemonstrantInnen. Und dass ein Richter seiner Kollegin vom selben Gericht nicht glaubt und den Beschuldigten freisprechen muss, kommt wahrscheinlich noch seltener vor. Aber die Aussagen des Justizwachebeamten, der seinen Aggressionen offenbar einfacher abreagieren konnte (durch die mir versetzten Arschtritte) als die Richterin, waren so eindeutig, dass der Richter keine Wahl hatte. Trieb betrieb die Sache wohl auch aus Frust darüber, dass sie es verabsäumt hatte, mir wegen des Aktenwerfens sofort an Ort und Stelle eine Ordnungsstrafe aufzubrummen. Danach hatte sie keine Handhabe gegen mich außer dieser konstruierten Anschuldigung. Ich sollte wohl nicht ungeschoren davonkommen. Ich hingegen nahm die Sache auf die leichte Schulter und hatte mir aus Kostengründen nicht einmal einen Anwalt genommen, sondern verteidigte mich selber – wobei: Es gab ja nicht viel zu verteidigen, die Zeugenaussagen sprachen für mich.

Aber auch ich rächte mich an Trieb, indem ich die Medien einschaltete, und dort kam sie dann gar nicht gut weg. Am 9. Oktober 1990 gab’s größere Berichte in der AZ, der ehemaligen Arbeiterzeitung, die damals noch bestand, in der Neuen Kronenzeitung (Titel: „Richter bezweifelte die Aussage einer Kollegin“) und im Kurier (Titel: „Richterin im Zeugenstand: Richter glaubte ihr nicht“), der süffisant schrieb: „Richter Friedrich Fischer vertraute der Erinnerung seiner Kollegin nicht – und sprach den Akten-Schleuderer frei (…). Doris Trieb billigte er zu, ‚im Tumult einem Wahrnehmungsirrtum erlegen‘ zu sein.“